山水畫名家劉異:以筆墨為舟載山水精神繪時代氣象

在青島寶龍美術(shù)博物館的展廳中,《仙山攬勝卷》百米長卷如一條蜿蜒的時空隧道靜靜鋪展,嶗山的山海云霧、春夏秋冬在筆墨間流轉(zhuǎn)——石老人的蒼勁輪廓在晨霧中隱現(xiàn),太清宮的飛檐沾著云海的濕潤,棋盤石的紋路里藏著四季的輪回。這是劉異歷時三載,踏遍嶗山81景的心血之作。筆端既有黃賓虹“渾厚華滋”的墨韻,又有張大千“潑彩驚鴻”的絢爛,更藏著一位當(dāng)代山水畫家對傳統(tǒng)精神的敬畏與時代語境的回應(yīng)。劉異的作品傳承了中國傳統(tǒng)文化之道法正大氣象,筆墨具有時代風(fēng)華而又取之漢唐古意和黃賓虹與張大千兩位大師之精髓,他的畫既是對華夏山水的禮贊,也是對時代精神的回應(yīng)。

作為國家一級美術(shù)師、張大千畫派第三代傳人,劉異以自然為師以山水為友,藝術(shù)之路已走過五十個春秋。從臨摹宋元古畫的青燈夜讀,到踏遍名山大川的采風(fēng)寫生;從傳統(tǒng)青綠山水的堅守,到“彩墨交響”的創(chuàng)新探索,他在“守根”與“破界”之間,探索出以筆墨為舟,載山水精神,繪時代氣象的獨有藝術(shù)語言。

傳承之基:循大風(fēng)堂文脈,以臨古寫生淬煉筆墨

劉異對于繪畫具有與生俱來的親切,藝術(shù)初心源于孩童時期的涂鴉,并早早將美術(shù)與生活綁定,也埋下了從事古意山水畫創(chuàng)作的種子。劉異出身于書香門第,1978年考入山東輕工美校就讀,在學(xué)校里他系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了設(shè)計、素描、速寫、水彩、國畫、雕塑等多門類藝術(shù)課程,為他以后的山水畫創(chuàng)作打下了堅實的基礎(chǔ)。畢業(yè)后他潛心鉆研山水畫技藝,作品功底深厚扎實,既蘊含傳統(tǒng)韻味,又不乏創(chuàng)新氣息,不斷探索傳統(tǒng)山水畫的繪畫技巧。

漫長的美術(shù)相關(guān)工作為他奠定了深厚的藝術(shù)功底,歲月沉淀中,劉異對中國傳統(tǒng)藝術(shù)的渴望愈發(fā)強(qiáng)烈。劉異深知山水畫承載厚重文化歷史,系統(tǒng)的學(xué)習(xí)是最佳路徑。在清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院“中國畫創(chuàng)作與理論高研班”的學(xué)習(xí)過程中,他的繪畫理論和創(chuàng)作技巧又得到了進(jìn)一步的提高,劉異說:“這段學(xué)習(xí)鋪就了用筆墨通往傳統(tǒng)和當(dāng)代藝術(shù)的踐行之路。”在這里,他系統(tǒng)研讀中國藝術(shù)史與山水畫文脈,重新認(rèn)識晉唐以來山水畫的發(fā)展歷程,了解各朝代大師的技法,更深刻體會到“中國畫的發(fā)展與五千年華夏文明息息相關(guān)”。他坦言,這段經(jīng)歷讓自己徹底轉(zhuǎn)變:“不能盲從任性用筆,必須刻苦熟練掌握古代繪畫精髓,再將其轉(zhuǎn)化為自己的筆墨語言。”

在清華美院,劉異拜見了施云翔老師——這位深耕大風(fēng)堂畫風(fēng)研究的藝術(shù)家,成為他藝術(shù)道路的重要引路人。“看到導(dǎo)師的原作時驚嘆不已,導(dǎo)師傳統(tǒng)技法功力深厚,知識淵博,對大風(fēng)堂畫風(fēng)的研究與發(fā)展有獨到見解,推行張大千潑墨潑彩與當(dāng)代藝術(shù)相融合,將大風(fēng)堂山水畫的廟堂之氣、高貴典雅繼承開拓到新階段,讓我十分折服。”“臨摹古畫打根基,實地寫生出精神”的山水畫創(chuàng)作理念,深深影響了劉異。他明確了“大量臨摹古畫以熟練傳統(tǒng)技法,不斷寫生以創(chuàng)作出有時代精神與自然面貌作品”的路徑,更將“讀萬卷書、行萬里路”的古訓(xùn)融入創(chuàng)作日常。

臨古方面,劉異潛心研習(xí)宋、元、明、清名家山水畫,尤其聚焦黃賓虹與張大千的藝術(shù)精髓。“黃賓虹對歷代大家的理論和實踐都有總結(jié),張大千是中國傳統(tǒng)與西方藝術(shù)融合的踐行者,耕讀黃賓虹的筆法、研究張大千的色彩,是認(rèn)識中國畫最有效的途徑。”他從黃賓虹“平、圓、留、重、變”的五筆與“濃、淡、破、潑、積、焦、宿”的七墨中,領(lǐng)悟筆墨的渾厚華滋;從張大千的潑墨潑彩里,探索色彩與傳統(tǒng)水墨的融合可能。在參觀《走進(jìn)泰山懷抱古今 劉異山水畫作品展》時,原山東藝術(shù)學(xué)院院長、山東省文聯(lián)副主席、山東省美術(shù)家協(xié)會主席張志民教授說:“劉異是一位很尊重傳統(tǒng)、非常刻苦和扎實的畫家。他對傳統(tǒng)山水畫的傳承和研究、臨習(xí)過程中的深入程度,值得很多年輕畫家學(xué)習(xí)。”

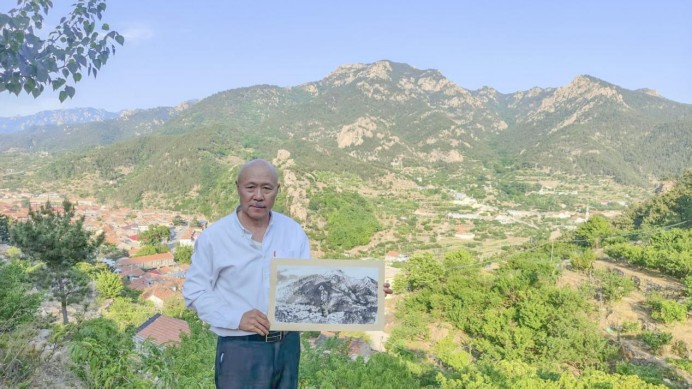

“搜盡奇峰打草稿”,石濤的這句話是劉異寫生的座右銘。這些年,他的足跡遍布全國:泰山、黃山、廬山、井岡山、雁蕩山、太行山、峨眉山、青城山、嶗山等名山大川,甚至遠(yuǎn)至長江三峽、陜甘寧絲綢之路、新疆天池、西藏高原。他有自己獨特的寫生方法論:“最好的寫生筆記就是把踐行的感受默默地記在心里;最好的素材整理就是把寫生圖稿保存起來,再創(chuàng)作時回味無窮、臥以游之。”

談及寫生經(jīng)歷,劉異提及嶗山“天心池”的創(chuàng)作:“‘天心池’是嶗山絕壁巔峰的奇景,為了畫它,我獨自翻山越嶺五六個小時,穿越巨石夾縫、攀巖扒藤才抵達(dá)山頂。當(dāng)時面海一側(cè)風(fēng)和日麗,背山一側(cè)卻烏云翻滾、雷電交加,這種身心疲憊與自然壯美的反差,讓我既激動又恐慌。怕大雨誤了歸途,我急促鋪開紙卷,伴隨云霧揮毫潑墨,雖草草收筆,卻酣暢淋漓、渾然天成,那種體驗后來再難復(fù)刻。”正是這樣的親身體驗,讓他的山水不僅有“眼中之山”的形似,更有“心中之山”的神髓。

創(chuàng)作之境:融匯彩墨哲學(xué),山水古意的當(dāng)代表達(dá)

劉異的作品,最鮮明的特質(zhì)是“彩墨交響”——融合張大千的色彩張力與黃賓虹的筆墨渾厚,在色與墨的平衡中傳遞獨特意境。這種平衡,既體現(xiàn)在技法層面,也蘊含著對哲學(xué)與時代的思考。

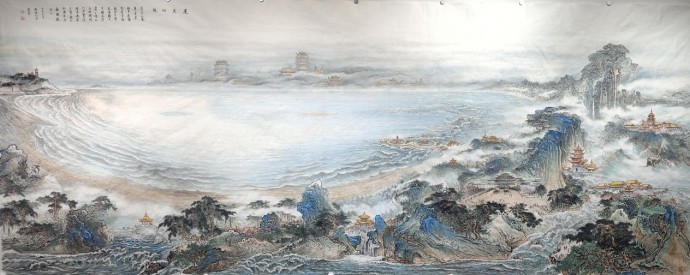

2024年12月,劉異在青島寶龍美術(shù)博物館舉辦《含道映物》從藝50年作品展,其中《蓬萊仙境》(146×366cm)廣受贊譽。為創(chuàng)作這幅作品,劉異曾三次前往蓬萊采風(fēng)寫生,“了解歷史故事,搜集古跡和根據(jù)傳說建造的亭臺樓閣圖片”,力求既符合道教文化內(nèi)涵,又展現(xiàn)黃、渤海交匯的地理特征,同時將中國四大名樓通過海市蜃樓的夢幻感“傳移模寫”于畫面。

技法上,他精準(zhǔn)借鑒黃賓虹的“五筆七墨”與傳統(tǒng)青綠、潑彩形式相呼應(yīng):“用五筆勾勒山石骨架,以七墨墨法營造層次,再以青綠潑彩點綴云海、亭臺,讓墨為骨、彩為魂,既不讓彩蓋過墨的厚重,也不讓墨壓了彩的靈動。”最終,畫面成功呈現(xiàn)出“仙境”的神秘朦朧,成為展覽焦點。

2021至2023年的特殊時期,疫情讓人們的生活節(jié)奏慢了下來,劉異的心境卻愈發(fā)沉靜。“那段時間,我總在想,怎么用畫筆表達(dá)對自然的敬畏?怎么讓傳統(tǒng)美學(xué)與當(dāng)代生活共鳴?”劉異以居住之地——嶗山為藍(lán)本,創(chuàng)作了百米寫生記游長卷《仙山攬勝卷》。“嶗山是海上仙山,也是道教勝地,宗炳《畫山水序》‘澄懷味象’的美學(xué)命題,正符合‘老莊無為而治’的道家思想,‘臥以游之’也闡明了飽游山川后,即便不能走動仍有觀道的感受。我想通過邊游邊畫,表達(dá)對自然的敬畏與熱愛。”

歷時三年,這幅長卷從石老人開筆,至娃娃石結(jié)束,共繪81景,“象征生命、美好與愿望”。創(chuàng)作中,劉異注重傳統(tǒng)筆墨符號的轉(zhuǎn)譯,更講究畫面的“移景銜接、山峰起落、聚散留白、起承轉(zhuǎn)合”,力求“連貫得當(dāng),瞻前顧后意猶未盡”。作品得到業(yè)界高度認(rèn)可:著名美術(shù)評論家邱振亮教授親筆題名,美術(shù)理論書畫家宋文京先生題跋“丹青山海筆墨情懷”,青島畫院院長張風(fēng)塘先生評價其“筆墨紙本淡設(shè)色氣韻生動,結(jié)構(gòu)宏大難能可貴,以日記形式記錄嶗山全境風(fēng)光,具有史料價值”。該作品還被青島電視臺多次報道,并在2023年青島寶龍美術(shù)館《畫意?心語》三人展中引發(fā)反響。

劉異擅長創(chuàng)作巨幅作品,如《海上仙山》(760×220cm)、《岱宗圖》(560×200cm)等,常以氣勢磅礴的視覺效果打動觀眾,但他始終認(rèn)為,巨幅山水的“宏大”,離不開傳統(tǒng)文人畫“咫尺千里”的美學(xué)精髓。

“《畫山水序》中‘豎劃三寸當(dāng)千仞之高;橫墨數(shù)尺體百里之迥’,強(qiáng)調(diào)以簡馭繁、以少勝多,通過精煉筆墨傳達(dá)物象神韻與意境,這是中國畫的精髓。”劉異解釋,傳統(tǒng)文人畫在道家“一生二、二生三、三生萬物”思想中產(chǎn)生,“三寸與數(shù)尺只是數(shù)字概念,卻能表達(dá)無限空間”。

創(chuàng)作巨幅山水時,他始終以宋代郭熙“三遠(yuǎn)法”為核心,融合中國畫的多點透視:“無論是鴻篇巨幅還是方寸花草,只要掌握多點透視和三遠(yuǎn)畫法,觀眾就能身臨其境地置身畫面之中。”比如《岱宗圖》,他既展現(xiàn)泰山“五岳獨尊”的宏大氣勢,又通過“刪繁就簡、凝精取萃”的寫意精神,保留“咫尺千里”的意境,實現(xiàn)“形”的宏大與“神”的深遠(yuǎn)相統(tǒng)一。山東工藝美術(shù)學(xué)院盧洪剛教授如此點評:“看了劉老師的作品為之一振,他的山水畫非常有特色,表現(xiàn)形式非常有新意,非常有靈氣,畫中云彩若隱若現(xiàn),意境做的非常好。”

創(chuàng)新之徑:守傳統(tǒng)根脈,在精神傳承中融合破界

面對當(dāng)代藝術(shù)多元化沖擊,劉異的創(chuàng)新始終扎根傳統(tǒng),既不盲目追隨西方潮流,也不固守古法,而是在“根植傳統(tǒng)與創(chuàng)新融合”中尋找突破。中國美術(shù)學(xué)院吳繼新教授對劉異的山水畫給予很高評價:“他的山水畫作品,具有傳統(tǒng)精神的浸染,又展現(xiàn)出了與時俱進(jìn)的時代特征。”

2024年,劉異參與上合示范區(qū)主題創(chuàng)作,完成《上合之珠》(180×95cm)、《膠東空港》(180×95cm)、《少海新翼》(146×366cm)組畫。這類新時代改革成果命題創(chuàng)作,與他日常抒情性作品的創(chuàng)作邏輯差異顯著。

“主題創(chuàng)作需切合主題,地域表現(xiàn)符合實際,實地寫生僅能搜集局部結(jié)構(gòu)與地理方位,創(chuàng)作時要兼顧傳統(tǒng)筆墨與當(dāng)代元素。”劉異介紹,他采用“多點透視與焦點透視相結(jié)合,三遠(yuǎn)法與抽象、意象、具象相結(jié)合”的方式,起稿布局需有“居高臨下的俯視概念”,確保地理方位不錯亂,同時平衡取舍、留白與重點突出的關(guān)系。“城市山水畫受三維空間立體方位制約,必須有傳統(tǒng)功底,還要掌握一點透視的當(dāng)代法則交叉變換,才能讓畫面有寬闊縱深感,否則易弄巧成拙。”為此,他反復(fù)實地考察,搜集航拍資料,“這既是對主題的尊重,也是對創(chuàng)作功底的考驗”。

劉異在“根植傳統(tǒng)與創(chuàng)新融合”理念指導(dǎo)下,深入研究潑墨潑彩技法,“吸收唐宋氣象繪畫精髓,將傳統(tǒng)筆墨與當(dāng)代色彩進(jìn)行結(jié)構(gòu)性重構(gòu),保留傳統(tǒng)意境與技法,融入現(xiàn)代審美觀念”。

2022年,他創(chuàng)作30米鄉(xiāng)愁長卷《單父宜居圖》,以故鄉(xiāng)山東單縣為題材,在跋文中詳細(xì)追溯單縣“四千年歷史”——從遠(yuǎn)古單卷部落,到堯、舜問政,再到李白、杜甫等文人游歷,以及呂雉、周自齊的故里淵源,更提及地方戲曲、詩歌楹聯(lián)等民俗文化。創(chuàng)作中,他打破“缺乏筆墨變化、只重構(gòu)線不重墨色交融”的單調(diào)畫面,“采用中國畫傳統(tǒng)技法和現(xiàn)代的二維空間與光影敘事方法”。作品2023至2025年在上海浦東、山東青島展出時,觀眾評價其“具有《清明上河圖》的敘事功能,又像在看電影”,成為傳統(tǒng)筆墨與當(dāng)代敘事結(jié)合的典型案例。

2023年,劉異創(chuàng)作《宋韻?海上絲路板橋鎮(zhèn)》(144×367cm),首次嘗試“智能搜集資料與人工智能生成畫面中的場景進(jìn)行藝術(shù)組合”,讓畫面“視覺宏大而不失細(xì)節(jié)”,該作品榮獲2024年GSSP金曦獎國際藝術(shù)與設(shè)計特別榮譽獎。他強(qiáng)調(diào),人工智能僅是輔助工具,“傳統(tǒng)筆墨的精神內(nèi)核仍需手心表達(dá),新技術(shù)是為了讓傳統(tǒng)在當(dāng)代語境中煥發(fā)新生。”

談及傳統(tǒng)山水畫的“當(dāng)代性”,劉異不認(rèn)同盲目解構(gòu)傳統(tǒng)的做法。“杜尚的《泉》、85美術(shù)新潮中的裝置藝術(shù),有其藝術(shù)價值,但不符合中國大眾的審美根基。藝術(shù)與文化需根據(jù)時代背景循序漸進(jìn)發(fā)展,超現(xiàn)實和純粹抽象派雖有先鋒性,卻常因根基薄弱而生命力不足。”

他推崇明代董其昌“以山水之奇怪論,則畫不如山水;以筆墨之精妙論,則山水絕不如畫”的觀點:“山水畫不必拘泥于奇峰怪象或原貌復(fù)刻,‘筆墨精妙’的文化內(nèi)涵、用筆拙樸的質(zhì)感,以及‘胸中脫去塵濁而自然丘壑內(nèi)營’的心境,結(jié)合時代背景抒發(fā)寫意精神,才是中國畫的解構(gòu)與重構(gòu),也是獨有的當(dāng)代抽象與浪漫。”

責(zé)任之思:為時代立傳,讓傳統(tǒng)山水走向世界

“筆墨當(dāng)隨時代”是劉異的創(chuàng)作信條。他認(rèn)為,藝術(shù)家既要傳承文化,也要記錄時代,更要承擔(dān)文化輸出的責(zé)任。

劉異對比清代“四僧”與“四王”:“石濤提出‘筆墨當(dāng)隨時代’,他從繁華走向孤寂,在自然中悟道,以創(chuàng)新抒發(fā)情感,《畫語錄》影響深遠(yuǎn);而‘四王’恪守古法,缺乏自我精神,不符合時代發(fā)展規(guī)律。”因此,他的創(chuàng)作題材既包括“祖國的壯麗山河”,也涵蓋“經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果”。“造訪名山大川、觀察時代變革、歌頌社會進(jìn)步,是畫家的責(zé)任,時代的發(fā)展成全了我們的藝術(shù)事業(yè),我們也應(yīng)記錄這份發(fā)展。”

“張大千不僅是藝術(shù)天才,更是國際藝術(shù)創(chuàng)新開拓者,與畢加索交流的故事廣為流傳,為中國藝術(shù)走向世界奠定基礎(chǔ)”。作為大風(fēng)堂傳人,他積極參與“潑墨潑彩技法的學(xué)習(xí)、研究”,因這種技法“融合中國傳統(tǒng)文化與西方藝術(shù),符合國內(nèi)外審美習(xí)慣”。

2016年,他受中國旗袍總會邀請訪問馬來西亞參加當(dāng)?shù)卮和恚枧_展示十米長卷《四季麗人》,引發(fā)轟動。“這說明傳統(tǒng)藝術(shù)的形式美沒有國界,是中華民族的,也是世界的。”他認(rèn)為,藝術(shù)家應(yīng)“成為文化傳承與創(chuàng)新的橋梁,深入挖掘本民族文化精髓,用藝術(shù)語言展現(xiàn)獨特魅力,反映人類共同情感,促進(jìn)文化共鳴,讓優(yōu)秀中國傳統(tǒng)文化在全球得到尊重與傳播”。

對于中國山水畫的未來,劉異期待在堅守文化根脈基礎(chǔ)上實現(xiàn)創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化:“一方面深挖‘天人合一’‘陰陽相生’的哲學(xué)內(nèi)核,以筆墨承載中國人對自然、生命的獨特觀照;另一方面吸納全球藝術(shù)語境中的視覺經(jīng)驗與媒介探索,比如構(gòu)圖、色彩、材料的當(dāng)代融合,或數(shù)字技術(shù)拓展意境維度。”

談及尚未實現(xiàn)的創(chuàng)作理想,劉異坦言是“跨界共生”的深度突破:“打破傳統(tǒng)文人畫的身份邊界,讓山水精神融入更廣泛的公共藝術(shù)空間;同時避免過度符號化的‘東方想象’,在全球化對話中構(gòu)建具有當(dāng)代性的山水話語體系——既不復(fù)刻傳統(tǒng),也不模仿西方,而是以山水為媒介,回應(yīng)人類共同的生態(tài)議題、精神困境,讓這一古老畫種成為連接?xùn)|方智慧與世界文明的橋梁。”

結(jié)語

劉異半世紀(jì)的藝術(shù)征程,始終以歷代山水名家的思想為脈,以時代語境為壤,在“守傳統(tǒng)之根”與“應(yīng)時代之變”的辯證中,為當(dāng)代山水畫立起了兼具文脈正統(tǒng)性與創(chuàng)新生命力的標(biāo)桿。其創(chuàng)作思想深植于晉唐宋元至近現(xiàn)代的山水畫傳統(tǒng)譜系,體現(xiàn)了一位當(dāng)代畫家對文化根脈的堅守與對時代的回應(yīng)。

從“守傳統(tǒng)之根”來看,劉異的藝術(shù)實踐貫穿了歷代山水大家的核心理念。晉代宗炳在《畫山水序》中提出“澄懷味象”“臥以游之”,主張以虛靜心境觀照山水、以筆墨承載精神。劉異歷時三載創(chuàng)作的《仙山攬勝卷》,正是對此的當(dāng)代呼應(yīng)——他將“飽游山川”后的感悟凝于筆墨,既保留“山海云霧、春夏秋冬”的自然之形,更傳遞“老莊無為”的道家哲思,恰如宗炳所言“巖岫杳冥,一皆自然”。五代荊浩在《筆法論》中強(qiáng)調(diào)“圖真”,主張“度物象而取其真”,反對單純形似,劉異寫生時對“眼中之山”到“心中之山”的轉(zhuǎn)化,正是對“圖真”理念的踐行——他不執(zhí)著于山水的物理細(xì)節(jié),而著力捕捉其“蒼勁輪廓”“濕潤氣韻”背后的精神內(nèi)核。宋代郭熙在《林泉高致》中提出“三遠(yuǎn)法”,構(gòu)建了傳統(tǒng)山水的空間美學(xué),劉異創(chuàng)作《岱宗圖》《海上仙山》等巨幅作品時,始終以“三遠(yuǎn)法”為核心,融合多點透視,既展現(xiàn)泰山“五岳獨尊”的宏大,又不失“咫尺千里”的文人意趣,完美承接了“豎劃三寸當(dāng)千仞之高”的空間智慧。明代董其昌提出“以山水之奇怪論,則畫不如山水;以筆墨之精妙論,則山水絕不如畫”,將筆墨提升至山水精神的核心,劉異對此深以為然——他潛心研習(xí)黃賓虹的五筆、七墨,在《蓬萊仙境》中以“墨為骨、彩為魂”的筆墨語言,讓“仙境”的朦朧感超越具象山水,正是對“筆墨精妙高于形似”的當(dāng)代詮釋。而黃賓虹作為近現(xiàn)代傳統(tǒng)的集大成者,對歷代筆墨的總結(jié)為劉異提供了直接養(yǎng)分,張大千“師古人之跡,更師古人之心”的理念,更讓劉異在繼承大風(fēng)堂潑彩技法時,既保留“潑彩驚鴻”的絢爛,又融入當(dāng)代審美,實現(xiàn)了對師門傳統(tǒng)的正統(tǒng)延續(xù)。

在“應(yīng)時代之變”的維度上,劉異的探索同樣扎根于歷代名家的革新精神。清代石濤提出“搜盡奇峰打草稿”,主張藝術(shù)源于自然實踐,劉異踏遍泰山、黃山、西藏高原等名山大川,以“最好的寫生筆記是記在心里”的方法論,將自然體驗轉(zhuǎn)化為創(chuàng)作素材,正是對石濤寫生觀的繼承與發(fā)展;石濤更強(qiáng)調(diào)“筆墨當(dāng)隨時代”,反對固守古法,劉異對此的踐行尤為鮮明——他創(chuàng)作《上合之珠》《膠東空港》等時代題材作品時,以“多點透視與焦點透視結(jié)合”的手法,將城市地標(biāo)納入山水視野,記錄新時代改革成果;創(chuàng)作《單父宜居圖》時,以“傳統(tǒng)技法與現(xiàn)代光影敘事結(jié)合”,讓鄉(xiāng)愁長卷兼具《清明上河圖》的敘事性與當(dāng)代影像的感染力,恰是對“筆墨隨時代”的生動回應(yīng)。張大千作為融合中西的先驅(qū),曾言“畫家不要為外物所拘,要能跳出古人的窠臼”,劉異繼承這一理念,在《宋韻?海上絲路板橋鎮(zhèn)》中嘗試“智能搜集資料與人工智能輔助創(chuàng)作”,既保留傳統(tǒng)筆墨的精神內(nèi)核,又借助新技術(shù)讓畫面“視覺宏大而不失細(xì)節(jié)”,最終斬獲國際獎項,實現(xiàn)了對張大千“傳統(tǒng)與西方融合”思想的當(dāng)代突破。

作為78級科班出身的職業(yè)畫家,劉異以“勤”為筆墨,在傳統(tǒng)與時代的畫卷上一筆一劃鋪就藝術(shù)之路,這份從青澀科班生到當(dāng)代山水名家的蛻變,是跨越半世紀(jì)的堅守,更是藝術(shù)家對繪畫事業(yè)極致虔誠的生動注腳。劉異的勤奮,是“臨古不輟、寫生不止”的身體力行,是“對筆墨敬畏、對時代真誠”的精神堅守。其“勤”見于對傳統(tǒng)筆墨的死磕式鉆研。科班出身的扎實功底,讓他深知“傳統(tǒng)非無源之水”,他始終以笨功夫啃硬骨頭。為吃透晉唐以來山水畫文脈,他徹夜臨摹宋元明清名家筆跡,刻苦熟練掌握古代繪畫精髓,再轉(zhuǎn)化為自己的筆墨。這種臨古之勤,非一時興起,而是五十年如一日的日常,即便成名后,他仍將“重讀古畫”作為每日功課,在筆墨的反復(fù)淬煉中,讓傳統(tǒng)基因真正融入創(chuàng)作血脈。其“勤”更顯于踏遍山河的寫生苦旅。他將行萬里路當(dāng)作藝術(shù)生命的源泉,五十年間足跡遍布華夏,每一處名山大川都留下他背著畫板、手持速寫本的身影。他深知,對于山水畫家而言,沒有現(xiàn)成素材,只有用腳步丈量山河的踏實,因這份與自然的緊急對話,留下了“酣暢淋漓、渾然天成”的獨特筆墨。

縱觀劉異的藝術(shù)實踐,其核心價值正在于,他既未脫離歷代山水名家構(gòu)筑的傳統(tǒng)體系——從宗炳的“觀道”到石濤的“變法”,從郭熙的“空間”到董其昌的“筆墨”,從黃賓虹的“渾厚”到張大千的“潑彩”,每一條脈絡(luò)都在他的作品中得到正統(tǒng)傳承;又未止步于對傳統(tǒng)的復(fù)刻,而是以時代為坐標(biāo),將當(dāng)代生活、科技手段、文化使命融入創(chuàng)作,讓傳統(tǒng)山水在當(dāng)代語境中煥發(fā)新生。這種“承古而不泥古,創(chuàng)新而不失本”的實踐,不僅證明了中國山水畫傳統(tǒng)的生命力,更揭示了其當(dāng)代發(fā)展的核心路徑——以歷代名家思想為根基,以時代精神為羽翼,方能讓山水精神跨越時空,成為連接?xùn)|方智慧與世界文明的橋梁。劉異的藝術(shù),正是對這一路徑的典范詮釋,其價值不僅在于作品本身,更在于為當(dāng)代山水畫家提供了“如何從傳統(tǒng)中走來,向時代中走去”的正統(tǒng)范式。正如劉異在藝術(shù)實踐中始終踐行的——以筆墨為舟,載山水精神,在傳統(tǒng)與當(dāng)代的長河中堅定前行,既要留住“青山依舊在”的本源,也要繪出“時代新篇章”的氣象。(文/修相科)

劉異訪談實錄

一、藝術(shù)生涯與學(xué)術(shù)淵源

1. 您早年在山東輕工美術(shù)學(xué)校和清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院接受的系統(tǒng)訓(xùn)練,如何為您日后的山水畫創(chuàng)作奠定基礎(chǔ)?這種學(xué)習(xí)經(jīng)歷,對您理解傳統(tǒng)水墨語言有何獨特啟發(fā)?

劉異:山水畫具有厚重的文化歷史,必須通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)才能窺見其精髓。參加清華美院的“中國畫創(chuàng)作與理論高研班”,給我鋪就了用筆墨通往傳統(tǒng)和當(dāng)代藝術(shù)的踐行之路。期間,對中國藝術(shù)史和山水畫發(fā)展的文脈研讀以及臨古與寫生尤為重要,重新認(rèn)識了晉唐以來山水畫的發(fā)展歷程,并對各朝代涌現(xiàn)的大師變法有所了解,深知中國畫的發(fā)展與中國幾千年華夏文明是息息相關(guān)的。以此,我的思想轉(zhuǎn)變不能盲從任性用筆,必須刻苦熟練掌握古代繪畫精髓轉(zhuǎn)換成自己的筆墨。

在清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院施云翔彩墨青綠山水畫美術(shù)理論與創(chuàng)作高研班,看到導(dǎo)師的原作令我驚嘆不已,先生的傳統(tǒng)技法功力深厚,知識淵博和語言魅力深深打動了我。他對大風(fēng)堂畫風(fēng)的研究與發(fā)展有獨到卓著建樹,推行張大千大師的潑墨潑彩與當(dāng)代藝術(shù)相融合,將大風(fēng)堂山水畫的廟堂之氣,高貴典雅繼承和開拓到了一個新的階段,令人折服。在施云翔老師的指導(dǎo)下,我認(rèn)識到要熟練掌握傳統(tǒng)技法必須大量臨摹古畫,創(chuàng)作岀具有時代精神和自然面貌的作品必須不斷的寫生,讀萬卷書、行萬里路,投入巨大的精力必不可少。

2. 您多次到名山大川采風(fēng),踐行“搜盡奇峰打草稿”的創(chuàng)作理念,能否分享實地采風(fēng)時的具體方法?例如如何將自然景觀轉(zhuǎn)化為筆墨語言,是否有獨特的寫生筆記或素材整理方式?

劉異:畫山水畫,首先要熱愛這個職業(yè),熱愛就要無怨無悔地付出,在旁觀者看來此行當(dāng)似一個苦行僧,但我自樂在其中。智者樂山,仁者樂水,到名山大川去采風(fēng),也是去體驗自然哲學(xué)的規(guī)律,樹立起自己獨有的世界觀。把這天地自然大美如何使用中國筆墨的語言轉(zhuǎn)換成富有本土文化思想的山水畫?試問山巒與群峰的蒼茫與剛勁,溪流與泉水的利萬物而不爭,這不正是符合華夏文明美學(xué)原理之中庸之道、陰陽之變嗎?自古“有看山是山、看山不是山、看山還是山”最終達(dá)到悟道境界,雖知萬物皆空,但仍能回歸本源認(rèn)知,即“青山依舊在與讀山之說、憕懷觀道之舉”。歷史上的繪畫大師如南朝宗炳、元人大癡黃公望、清代“四僧”之石濤等不勝枚舉,都是因為采集了天地之靈氣而得書畫神韻。我認(rèn)為,最好的寫生筆記就是把踐行的感受默默地記在心里:最好的素材整理就是把寫生圖稿保存起來,再創(chuàng)作時回味無窮、臥以游之。

二、創(chuàng)作理念與美學(xué)表達(dá)

1. 您的作品融合張大千的色彩張力與黃賓虹的筆墨渾厚華滋這種“彩墨交響”的藝術(shù)語言,在具體創(chuàng)作中如何實現(xiàn)色與墨的平衡?請以具體作品舉例,如何通過設(shè)色傳遞特定的意境氛圍?

劉異:作為一個當(dāng)代的職業(yè)畫家,自然是滿懷著熱愛和情懷才能走到今天,二者缺一不可。我從藝50年個人作品展,青島寶龍美術(shù)博物館在今年連續(xù)展出6個月。藝術(shù)才情不敢說,熱愛是天生自帶的秉性,但它不能當(dāng)飯吃,沒有得天獨厚的環(huán)境和機(jī)遇,沒有正確的自修觀念,幾十年堅持藝術(shù)的道路是行不通的,前半生一直在摸索,后半生似乎才有了些許方向。我認(rèn)為:在骨法用筆和以類附彩的墨色語言的轉(zhuǎn)化方面,盡管千百年來有各個時期的藝術(shù)高峰和繪畫家對中國畫的發(fā)展做出了不同的巨大貢獻(xiàn),但讀懂當(dāng)代大師黃賓虹的筆法和研究張大千的色彩是最有效的認(rèn)識中國畫的學(xué)習(xí)途徑。因為,黃賓虹對歷代大家以理論和實踐都有了總結(jié);張大千是把中國傳統(tǒng)與西方藝術(shù)相融合的踐行者。

我想我的作品怎么才能讓主流與大眾接受,他們的認(rèn)可才能有堅持從事繪畫的動力。輿論導(dǎo)向往往被名家和媒體來取決,所以只有修練內(nèi)功,不斷創(chuàng)作出優(yōu)秀作品展現(xiàn)出來才能有一線生機(jī)。在我2024年12月《含道映物》個人展中展出120幅作品,開幕式的同時邀請到美術(shù)理論家、收藏家、書畫家針對我的作品進(jìn)行了研討,得到眾多名家的指導(dǎo)意見的同時也獲得了很多贊許,我的認(rèn)識也有了進(jìn)一步的提高。其中,《蓬萊仙境》(146x366cm)作品尤為引起觀眾贊賞,針對特殊地理名勝風(fēng)景的創(chuàng)作題材,之前我曾三次前往蓬萊采風(fēng)寫生,了解歷史故事,搜集古跡和根據(jù)傳說所建造的亭臺樓閣圖片。構(gòu)思不僅要符合道教文化的內(nèi)涵,還要表現(xiàn)岀黃、渤海交匯的地理特征,以及中國四大名樓通過海市蜃樓的夢幻傳移模寫同畫面的神秘朦朧浮顯,其繪畫手法就借鑒了黃賓虹的五筆七墨“平、圓、留、重、變”和“濃、淡、破、潑、積、焦、宿”與傳統(tǒng)的青綠和潑彩形式相互應(yīng),有效地表現(xiàn)岀仙境氛圍。

“哲學(xué)與生活的交融”是繪畫作品思想內(nèi)涵的表達(dá)方式,能否結(jié)合具體作品,談?wù)剛鹘y(tǒng)文化符號在當(dāng)代山水畫中的轉(zhuǎn)譯路徑?

劉異:在2021至2023這個特珠的年代,我們的生活都植身于凝固而又心境浮燥的階段,藝術(shù)創(chuàng)作也是如此。但追求藝術(shù)腳步不能停頓,我居住在得天獨厚的海上仙山腳下——嶗山就是上蒼賜于我們洗滌心扉的最好福地,怎么表達(dá)對自然的敬畏之心與熱愛之情?我想我應(yīng)該嘗試一下前人沒有過的親身體驗。

宗炳《畫山水序》“澄懷味象”是其中一個非常重要的美學(xué)命題,闡明了審美主觀和審美客觀之間的關(guān)系。他認(rèn)為,欣賞山水的心理前提是虛靜和無為,這也正符合“老莊無為而治”的道家思想,他的“臥以游之”闡明了只要有飽游山川的經(jīng)歷既即便將來不能走動但內(nèi)心還有觀道的感受。嶗山也是道教勝地,何不開啟邊游邊畫的旅程。歷時三個年頭,一百米寫生記游長卷就這樣誕生了,即有山海云霧,也有春夏秋冬。當(dāng)然,研究傳統(tǒng)筆墨符號的轉(zhuǎn)換也要體現(xiàn)在這幅長卷里,這不正是學(xué)習(xí)、實踐、親近自然、有氧運動而又能搜盡奇峰為創(chuàng)作不失時機(jī)的好辦法嗎?特別有意義的是自“石老人”開筆到“娃娃石”結(jié)束,81景像征了生命、美好與愿望。百米畫面的移景銜接、山峰起落、聚散留白、起承轉(zhuǎn)合要連貫得當(dāng),瞻前顧后意猶味盡。作品得到著名美術(shù)評論家邱振亮教授的賞識并親筆題名《仙山攬勝卷》。美術(shù)理論書畫家宋文京先生題跋《丹青山海 筆墨情懷》:“嶗山雄居青島之東,橫亙黃海之濱。自古美稱海上名山第一,又謂全真道教天下第二叢林。奇石飛瀑,蒼松流泉,村落星羅棋布,物產(chǎn)豐富奇珍。夏無酷暑,冬無嚴(yán)寒,千難萬難,不離嶗山。秦皇漢武均曾登臨,李白蘇軾亦留詩篇,蒲公康圣紛至沓來。今者畫人劉異道兄,鐘情嶗山,拾級而上,循海而行,踏遍青山,朝暉夕陰,歷時數(shù)月,筆酣墨暢,丹青呈現(xiàn)。展卷而見:峰巒起伏連綿,瀚潮忽隱忽現(xiàn),晨昏煙嵐霧靄,蔚然民安國泰。連綴玉成長卷,欣為東嶗立傳。”青島畫院院長張風(fēng)塘先生題跋:“劉異先生嶗山百米長卷,筆墨紙本淡設(shè)色,氣韻生動、結(jié)構(gòu)宏大、難能可貴也,此卷為寫生稿之累疊,以日記之形式記錄了嶗山全境風(fēng)光,具有史料價值。”作品被青島電視臺多次報道,并在青島寶龍美術(shù)館2023年《畫意·心語》三人展中展岀引起反響。

您的巨幅作品常展現(xiàn)氣勢磅礴的視覺效果,這種宏大敘事與傳統(tǒng)文人畫的“咫尺千里”美學(xué)之間,存在怎樣的辯證關(guān)系?

劉異:“豎劃三寸當(dāng)千仞之高;橫墨數(shù)尺體百里之迥”,這句話強(qiáng)調(diào)了中國傳統(tǒng)繪畫中以簡馭繁、以少勝多的藝術(shù)表現(xiàn)手法,注重通過精煉的筆墨傳達(dá)物象的神韻與意境,體現(xiàn)了“意存筆先,畫盡意在”的審美追求,通過刪繁就簡、凝精取萃的寫意精神以小見大。這是《畫山水序》所總結(jié)的美學(xué)理論之精髓。

中國美術(shù)的抽象表現(xiàn)伴隨書法、繪畫和寫意的發(fā)展己存在不止上千年,“三寸”與“數(shù)尺”只是一個數(shù)字概念,它可以表達(dá)一個無限的空間,傳統(tǒng)文人畫也是在道家“一生二、二生三、三生萬物”思想體系中所產(chǎn)生的。

隨著中國畫藝術(shù)的發(fā)展,宋代郭熙在畫《林泉高致》中提出了“三遠(yuǎn)法”。畫巨幅山水畫表現(xiàn)氣勢宏大、深邃高遠(yuǎn)都脫離不了中國畫的這種神奇的多點透視審美趣味。你看到西方的蒙娜麗莎無論哪個角度,她都在用眼神注視著我們,可中國畫無論是鴻篇巨幅還是方寸間的花草,只要掌握了多點透視和三遠(yuǎn)畫法,哪個角度我們都可身臨其境地置身于畫面之中,這就是藝術(shù)手法的魅力。

三、時代語境與創(chuàng)新實踐

1. 參與上合示范區(qū)主題創(chuàng)作(如《上合之珠》《膠東空港》),是如何將地域文化特征與山水畫傳統(tǒng)相結(jié)合的?這類具有社會命題的創(chuàng)作,與您日常的抒情性作品在創(chuàng)作邏輯上有何異同?

劉異:《上合之珠》(180x95cm)、《膠東空港》(180x95cm)以及《少海新翼》(146x366cm)組畫寫生創(chuàng)作,首先是新時代的改革成果命題創(chuàng)作,內(nèi)容應(yīng)切合主題,地域表現(xiàn)要符合實際。實地寫生也只是對局部結(jié)構(gòu)、地理方位有所搜集和了解,創(chuàng)作組合既要有傳統(tǒng)筆墨又要有當(dāng)代元素,多點透視與焦點透視相結(jié)合,三遠(yuǎn)法與抽象、意象、具象相結(jié)合。起稿布局要有居高臨下的俯視概念,地理方位不能錯亂,取舍關(guān)系要與忽略留白以及突岀重點相平衡。這種實際命題的城市山水畫,在創(chuàng)作中會受三維空間的立體方位制約,必須要有傳統(tǒng)功底和掌握一點透視的當(dāng)代法則交叉變換,畫面才能有寬擴(kuò)和縱深感,不然則別扭而弄巧成拙。反復(fù)實地考察和搜集航拍資料都是不可或缺的手段。畫功也是對一個畫家的考驗,通常寫意山水畫在掌握和熟練技法的同時可以性情的風(fēng)格化創(chuàng)作,主題性新水墨城市山水畫的創(chuàng)作非同于傳統(tǒng)概念性的繪畫方法。

大風(fēng)堂畫派根植傳統(tǒng)與創(chuàng)新融合的藝術(shù)理念,在您的創(chuàng)作中是如何具體體現(xiàn)的?您在色彩運用、構(gòu)圖布局等方面,與傳統(tǒng)青綠山水相比有哪些突破性嘗試?能否具體闡釋“傳統(tǒng)山水畫的現(xiàn)代化表達(dá)”在技法(如光影處理、材質(zhì)運用)和觀念(如空間敘事)上的突破?

劉異:我有幸成為大風(fēng)堂中國畫學(xué)研究會會長施云翔先生入室弟子、大風(fēng)堂畫學(xué)研究會理事、大風(fēng)堂畫院專職畫師。大風(fēng)堂畫派以張大千畫風(fēng)為核心,在施云翔會長“根植傳統(tǒng)與創(chuàng)新融合的藝術(shù)理念”的指導(dǎo)和推動下,師門深入研究潑墨潑彩技法。反對盲目追隨西方藝術(shù)潮流,廣泛吸收唐宋氣象繪畫精髓,將傳統(tǒng)筆墨與當(dāng)代色彩進(jìn)行結(jié)構(gòu)性重構(gòu),既保留傳統(tǒng)繪畫的意境與技法,又融入現(xiàn)代審美觀念,形成正大氣象與獨特的藝術(shù)語言。我受益于其熏陶,對民族文化有了自信與自覺,以丹青融合的方式展現(xiàn)中國畫的艷而不俗、輕而不浮的跨地域與多元化的時代性和當(dāng)代性作品。圍繞大風(fēng)堂畫派的理念,我在創(chuàng)作中堅守傳統(tǒng)根基,同時以開放的心態(tài)吸收多元文化,既要傳承經(jīng)典,又要展現(xiàn)時代精神,牢牢把握山水畫的發(fā)展脈絡(luò)與西方色彩的運用。比如2022年我創(chuàng)作的鄉(xiāng)愁30米長卷《單父宜居圖》,離開山東單縣幾十年,我對童年時期的記憶猶新。

我在長卷后的跋文是這樣寫的:單卷,又名善卷、亶卷,亦為單父,遠(yuǎn)古東夷氏族影響較大之首領(lǐng),曾游牧于黃河故道四澤六水之腹地,素有“四省通衢、中原鎖鑰”之美稱。單父,今為單縣,吾之故鄉(xiāng)。唐堯虞舜治理天下五帝之時期,單父物產(chǎn)豐富,人口繁茂。單卷和他的部落漁獵耕作、生息繁衍,修道聚德,受人尊崇。堯坐天下,聞聽單卷得道,常到單父向他問政,恭謙而敬之討教,單卷曰:得道之士不可驕也,堯論其德行而達(dá)智,故把天下讓與舜,舜掌天下后拜單卷為師,誠心讓賢與單卷執(zhí)政遭婉拒。單卷滿足于春耕夏種、秋收冬藏、休心養(yǎng)性、逍遙自得,舜再三遜讓,單卷推辭遠(yuǎn)行而隱居深山,今宜興單卷洞。然古人為紀(jì)念他道術(shù)德行把單卷所居之地稱為單父,夏商時期為單邑,秦置為單父縣,明洪武初為單縣至今。單父古城具有四千年歷史,文化底蘊悠長,人杰地靈、人文風(fēng)情渾然天成,老子以此悟道上善若水,故為《道德經(jīng)》誕生搖籃;李白、杜甫、高適、陶沔四君子在此云游飲酒賦詩留戀忘返、也是漢高帝劉邦之妻呂雉、清華大學(xué)創(chuàng)始人周自齊故里。單縣城鄉(xiāng)地方戲曲,詩歌楹聯(lián)、花燈、嗩吶、高蹺、舞獅獨具魅力,道德仁慈深入民心,人民勤勞智慧、民風(fēng)純樸,可謂孝善之鄉(xiāng)、長壽之鄉(xiāng)、牌坊之城、美食之城、宜居勝地。余浪跡天涯,難忘故土,鄉(xiāng)愁情思,丟不掉的童年記憶,懷念追溯那大街小巷一瓦一木,深究歷史,為此驕傲,感動之余以繪此卷并記之。

我采用中國畫的傳統(tǒng)技法和現(xiàn)代的二維空間與光影敘事方法,打破了缺乏筆墨變化的只重構(gòu)線、不重墨色交融的氣韻單調(diào)畫面。2023年至2025年,這幅畫曾在上海浦東和山東青島展出過,很多觀眾看了為之振奮,說這幅畫具有《清明上河圖》的敘事功能又像是在看電影。

面對當(dāng)代藝術(shù)多元化的沖擊,您如何理解傳統(tǒng)山水畫的“當(dāng)代性”?例如在作品中融入的抽象元素,是否意味著對傳統(tǒng)圖式的解構(gòu)與重構(gòu)?

劉異:藝術(shù)與文化都是在根據(jù)時代背景與潮流循序漸進(jìn)地創(chuàng)新與發(fā)展。我不反對超現(xiàn)實和純粹的抽象派畫法,總需要有人走在時代的前列,但往往是根基薄弱生命力不足。我贊成明代董其昌在論筆墨與自然時之說:“以山水之奇怪論,則畫不如山水;以筆墨之精妙論,則山水絕不如畫。”這句話是說,山水畫不一定要表現(xiàn)它的奇峰怪象或者像真的山水原貌,把筆墨用好要高于原貌,這就是“筆墨精妙”所獨有的文化內(nèi)涵、用筆拙樸和胸中脫去塵濁而自然丘壑內(nèi)營,思緒平淡天真結(jié)合以類賦彩的時代背景,來抒發(fā)出內(nèi)心的寫意精神,我認(rèn)為這才是對中國畫的解構(gòu)與重構(gòu)和獨有的當(dāng)代抽象與浪漫。

四、創(chuàng)作方法論與實踐經(jīng)驗

1. 在寫生過程中,您如何處理“眼中之山”與“心中之山”的轉(zhuǎn)化關(guān)系?可以舉一個具體的例子來說明,如何通過提煉自然元素形成個性化的筆墨符號。

劉異:我們常常同道相約三五成群跋山涉水同時來畫一片山,那畫出的面貌不盡相同,迥異甚遠(yuǎn),因為大家看到的東西不一樣,在內(nèi)心存留的景象就不一樣。每個人對掌握傳統(tǒng)技法的水平和個人修養(yǎng)觀念不同所以理解也不同,寫生的經(jīng)營位置與筆墨氣韻就不盡然相同。我在寫生過程中往往尋找位置角度的時間要比繪畫的時間長得多,但有時轉(zhuǎn)眼間突然發(fā)現(xiàn)非常中意的寫生視覺。即便如此,也要先觀察醞釀構(gòu)思主題,再決定采取什么線質(zhì)與皴法才能動筆。重要的是,以自身的學(xué)養(yǎng)去理解物象的精神實質(zhì),升華成內(nèi)心情感借助于筆墨在畫面上表達(dá)思想。

“天心池”是嶗山絕壁巔峰上的一個奇景,是我的百米寫生長卷不能沒有的內(nèi)容。寫生前我沒有到達(dá)過那里,據(jù)說非常險要,這更引起我的興趣。只身一人翻山越嶺行走了五六個小時,穿越巨石夾縫,攀巖扒藤來到山頂,真是別有洞天,面海是風(fēng)和日麗,背山突然烏云翻滾、雷電交加。這種極限運動的身心疲憊與大自然的壯美反差第一次映入眼簾,不得不心情激動而又有恐慌。愉悅之余唯恐大雨襲來返途時間不夠,略作停留急促鋪開紙卷伴隨云霧一陣揮毫潑墨,雖草草收筆,此情此筆酣暢淋漓、渾然天成、秋風(fēng)干裂,潤如春雨,天海一色,這是我自已再不可復(fù)得的體驗過程。

藝術(shù)創(chuàng)作都是一個“從漸變到突變”的過程,能否分享您在不同階段對同一個題材的作品所作出的不同表達(dá)?

劉異:泰山,我在青年時期就徒步當(dāng)天攀登上下過,那時只感到五岳之首的巍峨震撼,早期有人讓我畫泰山我也按照通常的辦法畫上高山峻嶺十八盤和南天門,根本沒有表現(xiàn)出五岳獨尊的內(nèi)在氣質(zhì)。近些年我又多次登上泰山游覽寫生,把主要景點每一處方位、角度、細(xì)節(jié)進(jìn)行了采集,甚至它的歷史淵源和神活故事也進(jìn)行了了解。回到工作室又畫過大大小小各種尺寸的泰山,和以前不一樣了。從內(nèi)容形式到所表達(dá)的氣韻都有了很大變化,首先不管尺寸大小其布局位置更準(zhǔn)確、更全面,錢條更沉穩(wěn)、皴法更豐富,讓人讀來更加貼近實際和親切,這與我多年的閱歷和修練是分不開的。

我一直在學(xué)習(xí)的路上,早期是在嘗試各種技法表現(xiàn)形式,后來卻是在不斷的努力追求本真。五代時期的荊浩《筆法論》中的“圖真”強(qiáng)調(diào)繪畫應(yīng)追求物象的內(nèi)在真實本質(zhì),而非單純形似。他認(rèn)為畫家需通過觀察提煉自然特征,主張“度物象而取其真”,即通過筆墨表現(xiàn)對象的神韻而非表象。這一理論突破了傳統(tǒng)“形似”的局限,將繪畫提升到“神似”的高度,表達(dá)自然山水的精神實質(zhì)才是求真,真非欺世而為善,善才是美;不然,只有物象而媚俗。

五、代表作解析與創(chuàng)作思辨

1. 獲獎作品《明霞晨曦》在色彩運用和構(gòu)圖設(shè)計上,有哪些突破傳統(tǒng)的創(chuàng)新點?以具體作品為例,如何平衡寫實性記錄與寫意性表達(dá)之間的關(guān)系?

劉異:2022年我以潑墨潑彩手法創(chuàng)作了《明霞晨曦》(138X68cm),這幅作品以書法之線為骨,以傳統(tǒng)筆墨體現(xiàn)畫面的渾厚與留白陰陽相生,以彩墨兼融的潑彩手法和中西藝術(shù)構(gòu)成的當(dāng)代視覺色彩沖擊力展現(xiàn)時代風(fēng)貌,其中具有天空與遠(yuǎn)山云霞輝映的抽象,也有山壑與溪流的意象和具象表現(xiàn),作品榮獲《GSSP“金曦獎”國際藝術(shù)與設(shè)計大賽“銀獎”》。

我今年春天去了高原西藏,高鐵過去西寧海拔達(dá)到4200米,車窗外面的風(fēng)景與內(nèi)陸沿海就有天壤之別。雪山與大地在飛奔,遠(yuǎn)處的天空陽光透過云層照射下的山梁變幻無窮。第一次見到如此美妙的風(fēng)光令人陶醉,禁不住用筆墨記錄這激動人心的時刻,遇到這樣的情景只想把它的物象與內(nèi)心的感受記錄下來。到了那曲、拉薩、林芝、巴松措也是如此,紀(jì)實性寫生受到時間和環(huán)境條件的限制往往是以捕捉景物的特質(zhì)和抒發(fā)當(dāng)時內(nèi)心情感為目的。返回工作室我又以寫生資料創(chuàng)作了一些雪山作品,創(chuàng)作期間就可以參照寫生,回憶置身于現(xiàn)場的感受,把握構(gòu)圖布局以及著重于筆墨表現(xiàn),組合真實的場景進(jìn)行傳移模寫,以努力達(dá)到地域風(fēng)格化的物象和精神氣質(zhì)的完美結(jié)合。

2. 您近年創(chuàng)作的名山系列作品,在表現(xiàn)名山勝跡時,是否有意弱化具體地理標(biāo)識,轉(zhuǎn)而追求某種普遍性的精神象征?

劉異:山水畫如果沒有特別的需要地域命題,往往以詩情畫意的方式進(jìn)行創(chuàng)作,或許它含有某種地理的元素,但作者主要表現(xiàn)的是自己的內(nèi)心世界,王維開創(chuàng)的“詩畫于一體”即是“詩中有畫、畫中有詩,詩是心中詩、畫是心中畫”,以唯美為中心,往往是不存在于現(xiàn)實的景象。當(dāng)代人所謂“上師古人、外師造化、中得心源”就是融合了自己的見識與靈感而己,所以這種創(chuàng)作并不需要有意弱化地理特征,自然和隨性的去表達(dá)精神情感才能形成獨立的風(fēng)格。追求與眾不同才是一位畫家的目標(biāo)。

六、當(dāng)代藝術(shù)生態(tài)與社會責(zé)任

1. “藝術(shù)為時代立傳”的創(chuàng)作理念如何影響您的題材選擇與表現(xiàn)手法?

劉異:清代“四僧”之石濤就提岀“筆墨當(dāng)隨時代”,我的理解是石濤雖是明未清初遺民,處在改朝換代的官宦富家沒落時期,從宮殿走向廟堂,從繁華走向孤寂,從書山識學(xué)、畫海摹古走向自然深山生活,從而悟道生活的顛沛和藝術(shù)創(chuàng)新才能超凡脫俗來抒發(fā)憤懣之情。石濤的《畫語錄》和繪畫成就對后世影響巨大。而清代四王的恪守古法缺乏自我精神,這不符合時代與藝術(shù)的發(fā)展規(guī)律。

造訪名山大川、觀察時代的變革、歌頌社會的進(jìn)步都是一個畫家的責(zé)任,因為正是這種存在與演變和發(fā)展成全了我們的藝術(shù)事業(yè)。創(chuàng)作題材不僅要贊美祖國的壯麗山河與經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,還要以傳承傳統(tǒng)文化,融合自然與西方及當(dāng)代藝術(shù)形式開拓進(jìn)取。

您認(rèn)為藝術(shù)家在文化輸出中應(yīng)承擔(dān)怎樣的責(zé)任?例如在國外的展覽經(jīng)歷,對您理解山水畫的國際表達(dá)有何啟發(fā)?

劉異:我想我們無論從事什么職業(yè),都應(yīng)該有情懷,我希望自己將來能成為一個藝術(shù)家,藝術(shù)家不能只求名利,但求于貢獻(xiàn)社會和藝術(shù)有所新突破。既然有愛,不管下一幅作品將何去何從,它能給我?guī)硎裁磧r值,也一定負(fù)責(zé)任的畫好。認(rèn)真畫好,才能自帶光芒,照亮了你才能照亮我。把美好留在心間,留給未來,這也是一位從事藝術(shù)多年工作者反哺于社會的責(zé)任。

張大千大師不僅是一位藝術(shù)天才,也是一位杰出的國際策展人和國際藝術(shù)創(chuàng)新開拓者,他在世界久富盛名,受畢加索邀請相互交流,東西方藝術(shù)碰撞的故事大家都知道,我們非常敬仰大師在世界各地傳播中國藝術(shù)。作為大風(fēng)堂再傳人,應(yīng)研究和學(xué)習(xí)先驅(qū)突破傳統(tǒng)藝術(shù)以及傳播中國藝術(shù)的精神。我也參與到對張大千先生開創(chuàng)的中國畫潑墨潑彩技法的學(xué)習(xí)、研究,這種技法是中國傳統(tǒng)文化融合了西方藝術(shù),符合國內(nèi)外審美習(xí)慣。我也在文化藝術(shù)輸出方面積極地探索,2016年受中國旗袍總會邀請訪問馬來西亞參加當(dāng)?shù)卮和恚枧_展示了十米長卷《四季麗人》引起轟動。這說明傳統(tǒng)藝術(shù)的形式美是中華民族的,也是沒有國界的。

藝術(shù)家應(yīng)肩負(fù)多重責(zé)任,成為文化傳承與創(chuàng)新的橋梁,深入挖掘本民族文化的精髓,用藝術(shù)語言展現(xiàn)文化獨特魅力,勇于突破傳統(tǒng)邊界,賦予文化新的生命力。反映人類共同情感,促進(jìn)不同文化間的共鳴,通過作品傳遞積極向上的價值觀。喚醒公眾對美的追求,讓優(yōu)秀的中國傳統(tǒng)文化在全球范圍內(nèi)得到尊重與傳播。

在全球化與本土化的張力中,您對中國山水畫的未來發(fā)展有何期待?是否存在尚未實現(xiàn)的創(chuàng)作理想?

劉異:在中國山水畫的未來發(fā)展中,全球化與本土化的張力既是挑戰(zhàn)也是創(chuàng)新契機(jī)。我期待其能在堅守文化根脈的基礎(chǔ)上實現(xiàn)創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化:一方面,繼續(xù)深挖“天人合一”“虛實相生”的哲學(xué)內(nèi)核,以筆墨語言承載中國人對自然、生命的獨特觀照,保持本土化的精神高度;另一方面,可積極吸納全球藝術(shù)語境中的視覺經(jīng)驗與媒介探索,例如在構(gòu)圖、色彩、材料上適度融合當(dāng)代藝術(shù)觀念,或通過數(shù)字技術(shù)拓展山水意境的呈現(xiàn)維度。例如我在2023年創(chuàng)作的《宋韻·海上絲路板橋鎮(zhèn)》(144x367cm),獲得2024年GSSP金曦獎國際藝術(shù)與設(shè)計特別榮譽獎,是采用智能搜集資料與人工智能生成畫面中的場景進(jìn)行藝術(shù)組合,給畫面帶來了視覺宏大而不失細(xì)節(jié)的效果,讓傳統(tǒng)筆墨在當(dāng)代語境中煥發(fā)了新的生命力。

尚未實現(xiàn)的創(chuàng)作理想或許在于“跨界共生”的深度突破:既能打破傳統(tǒng)文人畫的身份邊界,讓山水精神融入更廣泛的公共藝術(shù)空間,又能避免過度符號化的“東方想象”,在全球化對話中構(gòu)建具有當(dāng)代性的山水話語體系——既不是對傳統(tǒng)的復(fù)刻,也不是對西方的模仿,而是以山水為媒介,回應(yīng)人類共同面臨的生態(tài)議題、精神困境,讓這一古老畫種成為連接?xùn)|方智慧與世界文明的橋梁。

劉異簡介

國家一級美術(shù)師;

上海創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)協(xié)會藝術(shù)專家委員會委員;

上海浦東新區(qū)金海文化藝術(shù)中心簽約合作藝術(shù)家;

山東省黃埔軍校同學(xué)會會員;

張大千先生再傳人;

大風(fēng)堂中國畫學(xué)研究會理事;

大風(fēng)堂畫院專職畫師;

寶龍酒店集團(tuán)簽約合作藝術(shù)家;

青島寶龍美術(shù)博物館簽約畫家;

青島寶龍福朋喜來登酒店首席駐店藝術(shù)家。

作品多次在青島,北京,上海,重慶,深圳,南京,杭州,蘇州,阜陽,泰安,鹽城及馬來西亞、新加坡、中國香港舉辦巡回展或參加展出,并被多家文化機(jī)構(gòu)、美術(shù)館、博物館和各界收藏及央視大型40集電視連續(xù)劇《陽光下的法庭》植入采用。2019年接受寶龍酒店藝博會全國八城市11家藝術(shù)酒店邀請參展和拍賣作品,受到藏家廣泛關(guān)注和好評。

劉異作品以前師古人外師造化中得心源而注重筆墨與意境創(chuàng)作,多次到泰山、黃山、廬山、井岡山、雁蕩山、太行山、峨眉山、青城山、嶗山以及長江三峽、陜甘寧絲綢之路祁連山的黃河沿岸、新疆天池、西藏高原等全國各地名山大川風(fēng)景勝地寫生,并潛心臨習(xí)宋、元、明、清名家山水畫,以當(dāng)代大師黃賓虹、張大千筆墨與色彩繪畫出溫潤華滋,渾厚蒼茫而廣受大眾喜愛的山水畫作品。

主要成就:

2015年12月創(chuàng)作《四季麗人》十米長卷參加馬來西亞春晚唯一舞臺展;

2016年參加香港慶祝回歸十周年港澳臺三地巡展;

2017年12月參加《大風(fēng)堂南京-杭州雙城山水畫巡展》;

2018年創(chuàng)作《海上仙山》(760x220cm)巨幅山水畫;

2018年5月在嶗山美術(shù)館舉辦《兩岸情深劉異山水畫展》;

2018年6月在青島寶龍美術(shù)館舉辦《大美不言》劉異山水畫展;

2019年受邀全國8座城市寶龍酒店藝博會書畫展;

2020年6月在山東泰安岱宗書院舉辦《擁抱泰山》劉異山水畫展2021年12月在青島寶龍美術(shù)館參加《大風(fēng)堂山水畫六人展》;

2021年創(chuàng)作《岱宗圖》(560x200cm)巨幅山水畫;

2022年12月榮獲由全國上海市、天津市、重慶市、浙江省、河北省創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)協(xié)會聯(lián)合國內(nèi)及國際藝術(shù)專業(yè)高校主辦的當(dāng)代國際藝術(shù)設(shè)計雙年展最高獎銀獎(金獎空缺);

2023年4月參加由青島市美術(shù)家協(xié)會、膠州市文聯(lián)共同主辦,青島寶龍美術(shù)博物館承辦的《畫意·心語》三人展,參展作品為《仙山覽勝卷》嶗山百米寫生卷;

2023年6月20在上海浦東新區(qū)舉辦《金海晨曦》劉異山水畫藝術(shù)展,展出120幅精品山水畫,被鳳凰網(wǎng)、人民號、東方網(wǎng)、文旅中國、文匯報、新民晚報、新聞晨報、浦東發(fā)布、新浪網(wǎng)、搜狐網(wǎng)、網(wǎng)易、新民網(wǎng)、騰訊網(wǎng)等多家相關(guān)新聞媒體報導(dǎo);

2024年創(chuàng)作《宋韻·海上絲路板橋鎮(zhèn)》(360x145cm)巨幅山水畫榮獲第五屆【當(dāng)代國際藝術(shù)與設(shè)計雙年展】GSSP金曦獎國際大賽特別榮譽獎;

2024年11月參加26人在青島寶龍美術(shù)館舉舉辦的《宋韻·海絲板橋鎮(zhèn)采風(fēng)寫生創(chuàng)作作品展》;

2024年12月在青島寶龍美術(shù)館舉辦《含道映物》劉異從藝50年山水畫作品展;

2025年5月在青島山東產(chǎn)業(yè)研究院藝術(shù)空間舉辦《山海志異》劉異山水畫作品展;

2025年8月完成創(chuàng)作《少海新翼》系列組畫并參加在青島寶龍美術(shù)館舉辦的15人《上合之夏-和美少海》采風(fēng)寫生創(chuàng)作展。

[來源:信網(wǎng) 編輯:王榮]- · 來源 ·

- 信網(wǎng)

- · 作者 ·

- 修相科

- · 責(zé)編 ·

- 王榮

- 用手機(jī)或平板電腦的二維碼應(yīng)用拍下左側(cè)二維碼,可以在手機(jī)繼續(xù)閱讀。

大家愛看

- 1合肥路街道攜手“信新相映” 將便民服務(wù)送到居民家門口

- 2發(fā)布“拿證無憂”等虛假廣告 達(dá)內(nèi)科技被處罰

- 3國內(nèi)成品油價將小幅上漲 加滿1箱油多花5元

- 4麥島派出所綦翔:深耕社區(qū)的“反詐衛(wèi)士”與“鄰里貼心人”

- 5重慶緣眾催收員格式化手機(jī)后投案 蘇州警方認(rèn)定其竊取個人信息罰一百元

- 6最高法撤銷上海知產(chǎn)法院判決 改判阿里、淘寶、天貓構(gòu)成濫用市場支配地位

- 7中國海事仲裁委員會青島仲裁中心向青島大學(xué)法學(xué)院發(fā)來感謝信

- 8信號山:馬上消費金融玩起套殼游戲 終結(jié)暴力催收必須擊穿責(zé)任隔離墻

- 9十五運會滑板首金誕生 廣東隊選手陳燁奪冠

- 1011月13日18時至18日8時 青島暫停辦理戶口、居民身份證、居住證業(yè)務(wù)